こんにちは。

草木の新芽が萌え出ずる頃となりましたが、今朝も鎌倉は雪がちらつきました。

さて、Takiya Art Museumでは現在『日本の美 Takiya’s Collection』を展示中です。

お客様の反応が一番大きい(?)と個人的に感じる法隆寺玉虫厨子模造 をご紹介いたします。

『厨子』とは?

仏像・舎利・経巻を安置する仏具です。

この特別な厨子は、もともとは推古天皇の愛用品で、法隆寺の本尊仏像である

三尊仏像を安置するために光輝く玉虫の羽で装飾されたそうです。

本作は、大正初期に吉田立斎によって、技術の枠をあつめて模造されたものです。

正倉院宝物や奈良の古社寺の文化財の修復に従事するかたわら、密陀絵や撥鏤(ばちる)などの失われた古代の工芸技術の復元を行った人物である。玉虫厨子の模造は生涯に四度取り組み、これは最後の大正十年の作である。密陀絵を併用せず漆絵(うるしえ)だけが用いられていること、玉虫の羽を細かく切って金具の透彫部分に嵌め込んでいる点などがオリジナルと異なるが、全体としてきわめて忠実な高水準の模造である。実作品を間近に観察することができる立場にあった立斎の集大成ともいうべき品である。

https://www.narahaku.go.jp/collection/1439-0.html

奈良国立博物館 収蔵品データベースより引用

一番の特徴は、御厨子が玉虫の羽で煌めいていることです。

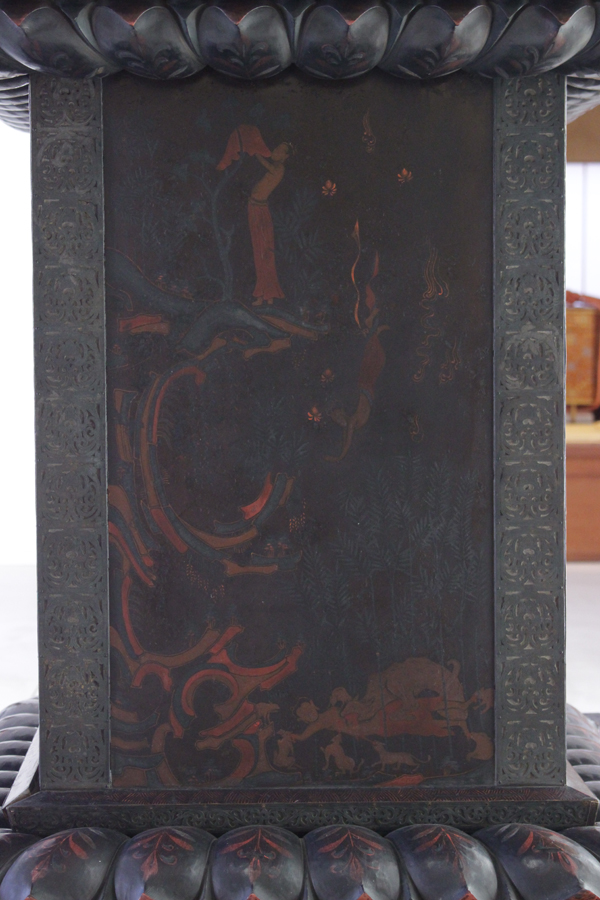

玉虫のインパクトがありすぎて見過ごされがちな下部の漆絵も、

飛鳥時代を代表する絵画だそうです。

飢えた虎の親子を救うために、身を捨てて餌になろうとする

大慈悲という僧の一場面が描かれています。(捨身飼虎図)

玉虫厨子は飛鳥時代の『建築、木工、金工、漆工の優れた技術が

混然一体にできあがったもので、我が国に遺存する工芸品中もっとも傑出したもの。

(高輪美術館 蔵書目録より引用)』と評されています。

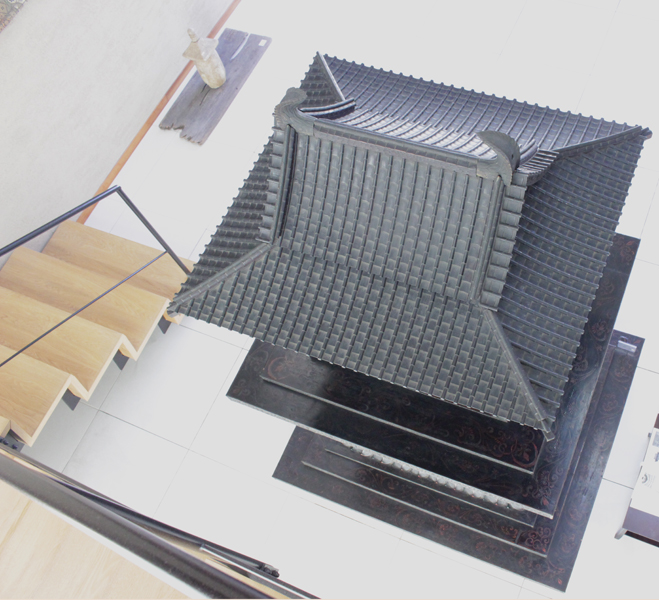

階段の上からも。

歴史の教科書には載せきれない玉虫厨子、360度からご鑑賞いただけます。

鎌倉へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

厳しい寒さもあと数日のようです。

風邪などひかれませんように、暖かくしてお過ごしください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。(ys)